LA VIA DEL BELLO E DEL BUONO

Il Bello e il Buono…

Giovanni Pascoli chiamò la Garfagnana “la terra del Bello e del Buono” ed ebbe ragione. Nel 1896, lo Statuto della Società Filarmonica “P. Mascagni” riportava come missione della stessa quella di ispirare nel popolo il sentimento del Bello. E come i musicisti di Camporgiano, così Fëdor Dostoevskij coniò la bellissima frase: il Bello ci salverà.

Con il Bello ci vuole, però, il Buono e questa è l’essenza del Buon Vivere Toscano, quel modo di affrontare la vita cercando il ben mangiare, bere, lo stare in compagnia, all’aperto, in allegria godendo delle bellezze della Natura e dell’Arte che in Toscana abbondano.

Ecco: la Via del Bello e del Buono questo vuol fare…

A Camporgiano,

che è Borgo del Folklore e quindi dell’allegria e del bene stare, si mangia anche e si beve bene, in questi luoghi presenti nel borgo:

- Panigacceria Lo Scalone

- La Bottega Alimentari Michela

- L’Enoteca Eurosport

- Il Ristorante Pizzeria La Quercia

- La Bottega Alimentari Orsi Oriana

- Il Bar Ristorante Pizzeria Davy’s Cafe’

- Il Supermercato Carrefour

- Il Bar Caffe’ Enoteca Degustazioni Il Viandante

- Il Ristorante La Poiana Borgo Biaia

- L’Incubatore di Impresa I Poderi di Garfagnana

- Il Ristorante Cantina Bravi

- L’Agriturismo il Mulin Del Rancone

Cercateli sul web!

Proprio perché Borgo del Folklore, si è voluto che la Festa, l’Arte, la Musica, la Danza, il Canto, il Teatro si sposassero con il cibo, creando un’autentica Via del Bello e del Buono che parte dalla Rocca Estense e attraversa il Borgo fino al confine del fiume Serchio, passando da un’osteria a una cantina, a una bottega, a un bar enoteca, a un ristorante, a un luogo di ristoro e così via, una via anche del gozzoviglio…

Seguitelo e Buon Cammino!

ITINERARIO LA VIA DEL BELLO E DEL BUONO

1

Il percorso segue l’antica Via Romea, oggi detta Via di san Michele, del Volto Santo e Cammino Italiano di Santiago da Lucca a Camporgiano e viceversa.

Si arriva da Lucca a Camporgiano, la sua antica Vicaria nella montagna, a confine con tanti stati stranieri. E il benvenuto lo danno la Panigacceria Lo Scalone e la Bottega Alimentari Michela.

Lo Scalone è un luogo strategico, lungo cui passa il Cammino Italiano di Santiago: non per caso, finita la salita, si ha di fronte, sulla facciata della Chiesa, la bella immagine di San Jacopo Maggiore, il Gran Barone, il Figlio del Tuono, quello che si venera a Santiago de Compostela.

Questa Chiesa è nuova, in realtà, ricostruita dopo il terremoto del 1920 ma la statua sulla facciata è molto bella e significativa.

Qui si celebra il rito del fuoco, il Brugin l’Albero, la sera della vigilia di Natale.

2 • La Piazza San Giacomo e la Rocca Estense

Si segue a destra, verso la Rocca Estense.

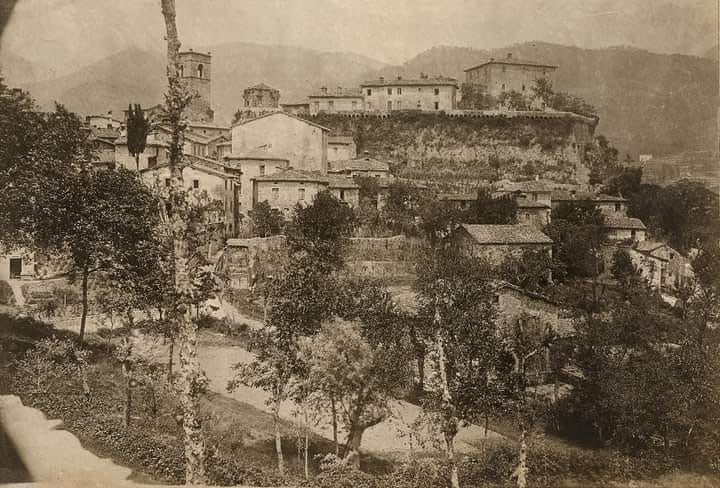

Qui il Bello: lo splendore della Rocca Estense sorta, nel ‘400, sui resti del Castello medievale lucchese. Una delle Rocche più belle della Lucchesia che già Ludovico Ariosto aveva definito come il luogo migliore per vivere in Garfagnana. Fu la sede del governo degli Otto di Camporgiano e sede della Vicaria, dove si rendeva il giudizio sulle cause civili e criminali.

Il cuore di Camporgiano. Con la fantasia immaginate qui quanto appare nella fotografia e cioè l’antica Chiesa di San Jacopo (ricordata nel 1153 come di San Cristoforo, compagno inscindibile di Jacopo) e la Piazza con al centro la Fontana che ora è leggermente spostata sotto le mura della Rocca.

Qui il ricordo del Buono: i lavori di ristrutturazione e di consolidamento della Rocca hanno permesso il ritrovamento di molti reperti archeologici soprattutto all’interno di un butto e cioè una autentica discarica di robe vecchie fra cui tanta ceramica. Ciò ha fornito recipienti, olle, vasi, piatti di di più secoli soprattutto legate alla cucina e alla mensa. Da questa cucina della Rocca Parte il viaggio del Bello e del Buono.

3 • Il Vino della Garfagnana

Sulla Piazza San Jacopo, di fronte alla fortificazione, c’è il Bar Eurosport che si affaccia sulle mura della Rocca Estense ed è un’enoteca in onore –diremmo- del valore del vino che solo all’apparenza qualcuno crede non fosse presente in Garfagnana.

A Sala di Piazza al Serchio, nel Medioevo, si conosceva bene la Vigna del Vescovo che indica un vigneto da cui –dato che arrivava poi sulla mensa vescovile- derivava certamente un vino buono. E’ il caso di una bevuta di buon vino, all’aperto con la vista del Bello della Rocca Estense.

Sulla vite in Garfagnana si veda, più avanti, quanto si scrive sulla struttura dei Poderi di Garfagnana, incubatore di impresa in campo agroalimentare.

4 • Il Ristorante la Quercia

Dall’altra parte della via, da sempre c’è un ristorante: oggi si chiama La Quercia ed offre al viandante ottimi piatti locali. In un ambiente caldo e accogliente, da osteria di montagna, circondati dalle tante fotografie d’epoca che presentano la Rocca, la Chiesa di San Jacopo, la Piazza e la Fontana prima del tremendo terremoto del 1920 (6,4 della Scala Richter).

La Bottega Alimentari Loriana

Lungo ancora la Via Garibaldi, ci si imbatte nella Bottega Alimentare Oriana Orsi, che vende tantissimi prodotti locali, vere prelibatezze della Garfagnana fra cui il buonissimo pane della Garfagnana, i salumi, i formaggi. Da fare la scorta per la settimana.

5 • Camporgiano nuova, dove si mangia e si beve bene.

Lungo la Via Garibaldi si arriva ad un bivio: diritti si va verso la parte nuova di Camporgiano dove sono, lungo la strada, il Bar Ristorante Pizzeria Devi’s Cafè, il Bar Enoteca Ristoro Il Viandante e, più fuori, al Borgo Biaia, il Ristorante La Poiana. E c’è anche il Carrefour per chi ha più fretta…

6 • I Poderi di Garfagnana.

Tornati indietro, si gira a sinistra e si scende verso la Stazione Ferroviaria.

E, qui, si trova, subito, la struttura de “I Poderi di Garfagnana”. E’ oggi un Incubatore di Impresa, una struttura cioè che deve alimentare, sostenere, supportare –come un incubatore- imprese che nascono ed hanno bisogno di sostegno. Oggi ospita più Aziende agricole, una Sala degustazione, una Sala Convegni ed il Punto Tappa del Cammino di San Michele e Via del Volto Santo.

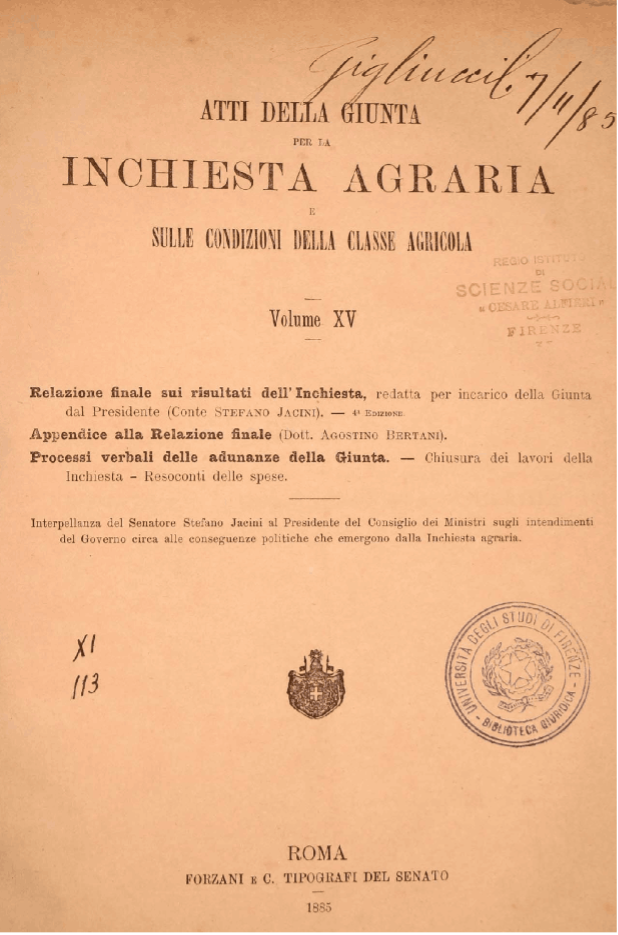

L’Inchiesta Agraria Jacini (1883)

Nel 1877, il Governo del Regno d’Italia incaricò Stefano Jacini di dar vita ad un’opera straordinaria di conoscenza dello stato delle campagna italiane, pochi anni dopo l’Unità d’Italia. L’operazione si chiamo Inchiesta Agraria Jacini e passò al setaccio tutte le regioni d’Italia fra cui la Garfagnana, la Lunigiana e i territori limitrofi evidenziando le produzioni e le condizioni di vita dei contadini italiani.

Per la Garfagnana ecco cosa scrisse Agostino Bertani nell’Inchiesta, nel 1885:

Viti. — Quella delle viti è la coltivazione nella quale si sono fatti maggiori progressi da qualche anno a questa parte, perché il sopravvenire della crittogama, distruggendo molte piantagioni, ha costretto la gente a farne di nuove e ad usare maggiori cure sia nel modo di tenere le viti, sia nel modo di fabbricare il vino. Le qualità delle viti che si usavano una volta erano moltissime, in gran parte d’uva bianca e non tutte buone, anzi più cattive che buone, bastando che dessero molta quantità di vino. Se ne vedono tuttora dai contadini più poveri e da quelli più amanti dei vecchi tempi. In generale però l’avanzamento fatto è grande e le qualità delle uva sono diventate poche; più buone ed atte a maturare più presto, cioè più convenienti alle stagioni del paese. Le varietà preferite ora son nere. Preferiscono la colombana e la carrarese nera colla pigna e coi chicchi grossi, colla buccia solida; il monferrato ed alquanto meno l’aleatico, la moscadella nera, la barbarossa coi grappoli lunghi e coi chicchi grossi rossastri; coltivano pure alcune poche viti di salamanna ed altre uve di lusso. Molti negli anni decorsi posero nei loro poderi quantità di magliuoli di viti americane che in parecchi luoghi sono riuscite bene, non così in altri. Altre varietà di uve usate più o meno in un luogo o nell’altro, specialmente nei tempi decorsi, e fornite di nomi diversi a seconda dei paeselli, sono quelle denominate colore a grappoli non grossi con chicchi fitti, piccoli e molto coloriti; buriano bianco e buriano nero dolce, a grappoli lunghi, di colore rosso, a chicchi mediocri e rari; trebbiano; ciumpillina o tumpillina detta pure nicòla, di cui son molte viti in Filicaia; raffaona; barsuglia grossa di pigna e di chicchi, a buccia dura, nera, con sugo chiaro e poco denso; bolgiaia a chicchi neri molto grossi; occhio di pernice; uva canina bianca, acre, a pigne lunghe con chicchi radi, che era molto più comune nel passato quando facevano quasi tutto vin bianco; lugliese bianca, dolce, che matura alla fine di luglio e serve per tavola; farinella a pigne lunghe, chicchi radi di color rosso corallo; uva Santa Maria, bianca e succosa; uva verdona, di colore verdastro; la maraccina rossastra, di granello piccolo, coltivata in quel di San Romano e di Piazza.

I magliuoli di Borgogna, del Bòrdelese e dello Sciampagna che da qualcheduno sono stati introdotti hanno per lo più degenerato o perché il terreno non è adattato o perché non ne hanno avuto cura sufficiente. Ond’è, che mentre parecchi si sono –trovati contenti delle viti forestiere, altri pensano già a sostituire quelle che avevano piantato con viti nostrali.

Il prodotto della vite non basta per, gli usi ordinari di tutto il circondario e fanno venire dai prossimi comuni, specialmente dal Lucchese, del vino, sebbene alcuni paesi che più ne raccolgono mandino nei comuni alpestri dell’Emilia qualche carico del loro vino ordinario. Dopo la crittogama molti vigneti erano stati abbandonati ed il terreno dove prima cresceva la vite era divenuto selvatico; da qualche tempo però la coltivazione è stata ripresa con sollecitudine e non passa anno che non si piantino altre viti e non si facciano nuove vigne senza però che sia raggiunta l’estensione primiera. Nulla si è fatto in qualche luogo, per esempio sotto Confino, dove pur si sa por tradizione che esistevano delle viti distrutte forse da qualche eccessivo gelo; io penso che potrebbe essere estesa molto di più la coltivazione della vite americana, la quale miete bene al freddo.

Sogliono piantare le viti a vigneto, come fanno talora sulle pendici montuoso, oppure a filari addosso agli aceri nei campi, ciò che usano sempre noi luoghi bassi e pianeggianti e frequentemente pure in collina; ovvero qualche rara volta a pergolati, vicino alle case. Le viti nei campi sono piantate a file in linea retta, attorno agli alberi, od aceri, od olmi, che servono loro di sostegno, e che sono lontani un dall’altro di 8 a 12 braccia. Le vigne le tengono basse, e piantano le viti lontane circa mezzo braccio le une dalle altre in filari distanti reciprocamente circa duo braccia, e disposti frequentemente in gradinate successive sulle pendici dei monti sorrette da muri a secco. Quest’ultimo sistema si è esteso solo da pochi lustri, ed ancora non sono molte le vigne di monte disposte nel modo che ora ho detto, giacché più frequentemente gl’intervalli tra le viti e tra i diari sono assai grandi e negli spazi intermedi fanno altre coltivazioni. Per moltiplicare le viti, tolgono a quelle migliori i magliuoli e riunitili in fasci li mettono nell’acqua per vari giorni; li piantano poi in vivai nella ghiara lungo il letto dei fiumi in luoghi umidi, oppure a file negli orti vicino casa. Dopo due o tre anni li levano e li portano sul posto dove la vite si dovrà sviluppare. In quei pochi casi nei quali si tratta di vigne fatte a regola d’arte, secondo l’uso toscano e francese, fanno tante fosse parallele fonde da mezzo, metro a un metro; mettono i maglioli lontano mezzo braccio l’uno dall’altro ed un poco pendenti dalla parte del monte; riempiono parte della fossa di concio e la coprono di terra che spianano lasciandone un mucchio un poco più rilevato intorno al magliuolo, acciocché l’acqua piovana scoli meglio. Ordinariamente però fanno una fossa larga circa un metro per ogni parte ed un poco meno fonda accanto all’albero che sarà destinato a reggere la vite; mettono nella fossa sostanze grasse come pezzacci di cuoio, cenci, concime buono e piccoli sassi che servono di fogna e che occupano specialmente il fondo, poi piantano un magliuolo o più, e coprono tutto colla terra. La vite cresce intorno all’albero è la distendono intorno ai rami di questo. Al piede non la toccano più, nè per concimarla nè per zapparla, A solo quando arano il campo vi passano accanto coll’aratro per ismuovere un poco la terra. Dopo quattro o cinque anni cominciano a potarla ogni anno, come pure potano l’albero che la sorregge e che per lo più è un acero, o calzavota. Raramente lasciano gli alberi senza potare o, come dicono, a cappellaccio.

Nel tempo della potatura calano al basso i capi più grossi e più vegeti della vite e li legano in fondo, dopo averli attorcigliati un poco, con un vimine di salice o con una vetta di gelso; fanno così i tralci o pendane che dilungano talvolta da un acero all’altro o che lasciano pendere verso terra.

Qualche volta per pigrizia o per ignoranza tralasciano di potare a sufficienza l’acero sicché questo fa troppa ombra e danneggia i raccolti che sogliono essere fatti nel campo. Il medesimo svantaggio, se non peggio, si verifica anche per la vite quando a reggere questa si adopera l’olmo, come non è raro il caso. Per la vite raramente si usa la propaggine.

Rimane a parlare dei lavori che si fanno al frutto prima della vendemmia, cioè della zolfatura. Questa fu praticata per la prima volta dal commendatore Andrea Giovannetti, di buona memoria, nei suoi poderi di Pievefosciana, e sebbene, come suole, molti lo canzonassero e non avessero fiducia in questo sistema, dopo tre o quattro anni furono ad applicarlo. Alcuni pochi sogliono inzolfare quando i germogli portano distinti i grappoli dalle foglie, e ripetono più tardi l’operazione; molti inzolfano anche tre volte nel giugno e nel luglio.

Una malattia frequente nella vite, che viene dove la pianta è troppo bassa nei luoghi umidi, è quella detta vaiuolo, che annerisce il gambo, fa accartocciare e seccare le foglie ed atrofizza i chicchi dell’uva terminando col distruggere la pianta. La malattia derivante appunto dall’umido non prende le viti alte sugli alberi.

7 • L’Azienda Agricola La Polla

Il percorso, dai Poderi di Garfagnana scende a sinistra e si trova dopo poche centinaia di metri l’Azienda agricola di un giovane agricoltore, Alessandro Bravi, biologica. Bravi sta producendo vini che prefigurano il nuovo futuro del Vino in Garfagnana. Il cambiamento climatico infatti determinerà un clima ideale per la vite in Garfagnana: caldo di giorno e fresco di notte con la corretta escursione termica. E’ un agriturismo dove si mangia e si beve, nel Buon Vivere Toscano.

8 • Il Mulin del Rancone

E’ una struttura sul fiume, come era necessario fosse un mulino ad acqua dei tempi passati. Lungo il fiume da cui si diramava una Gora d’acqua che faceva girare le macine del mulino. Oggi è una struttura ricettiva e ristorativa eccellente, che permette ancora di godere del fresco del fiume Serchio che gli scorre accanto.

9 • La Cooperativa di Comunità ‘Filicaia Vive’

In ultimo, non si può dimenticare –sebbene posta in frazione diversa dal Capoluogo, a Filicaia- la Bottega della Cooperativa Filicaia Vive che si segnala perché è una realtà nuova immaginata dalla Regione Toscana. E cioè una Comunità che costruisce la Bottega alimentare laddove essa non è più, un modo per rilanciare e rigenerare i borghi della montagna.

Testi di Fabio Baroni